Японские кеды на вулканизированной подошве

История возрождения традиционного производства холщёвых кед на резиновой подошве.

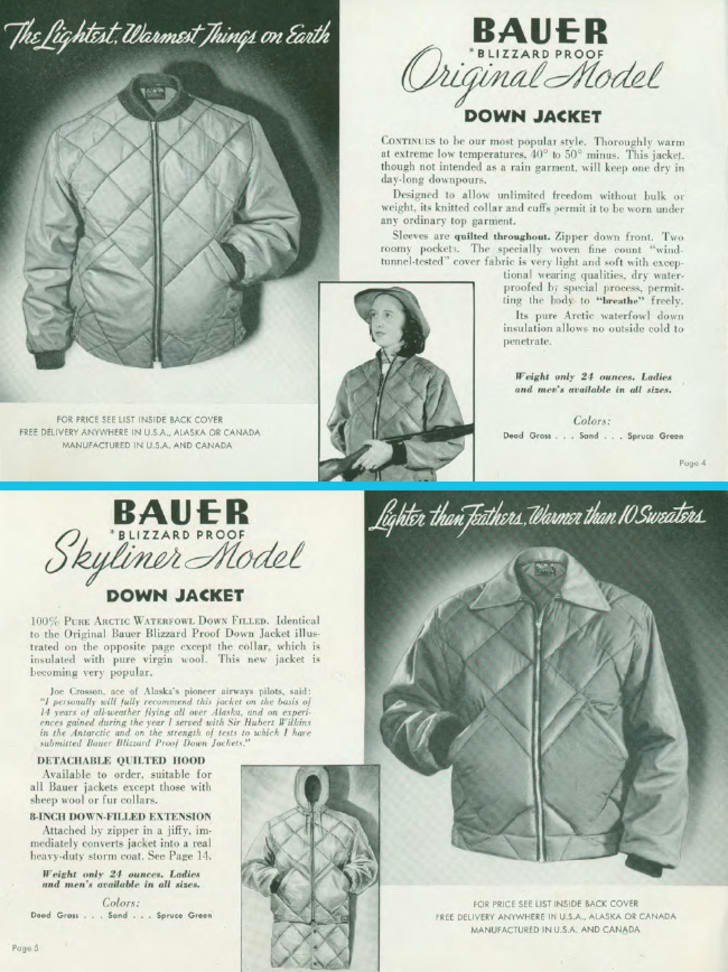

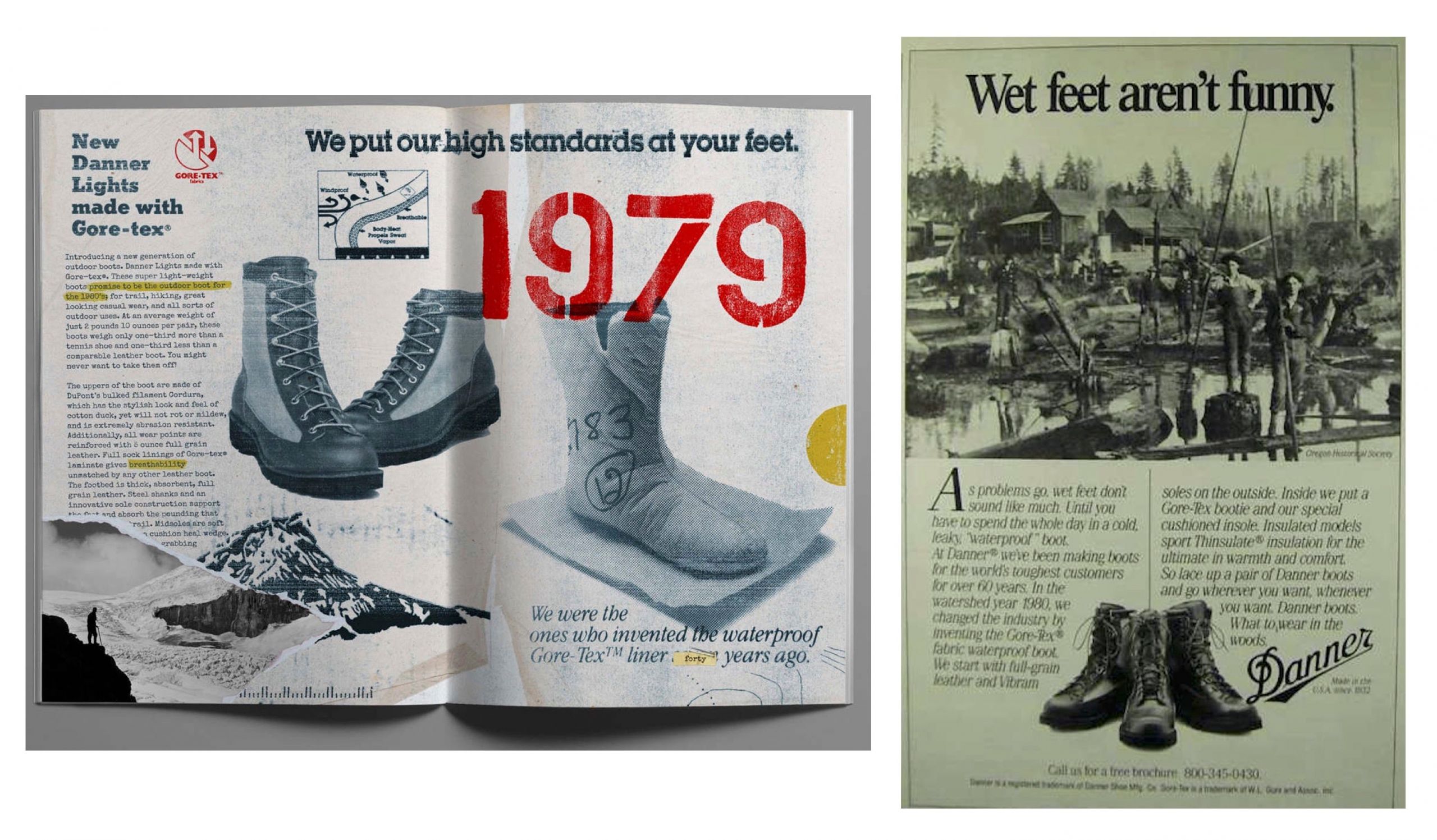

Кажется, первыми были Shoes Like Pottery. В 2010 году MoonStar, обувная фабрика с более чем столетней историей производства обуви, в качестве экспоната на выставке DESIGNING? презентовала простые канвасовые кеды на резиновой подошве ака ”плимсолы” вместе с классическими предметами керамической посуды. Таким образом MoonStar хотела обратить внимание на то, насколько вулканизация — одна из стадий в процессе изготовления обуви — похожа на традиционное гончарное дело, несмотря на тот факт, что мы привыкли считать кеды расходным материалом, который быстро приходит в негодность. Реакция оказалась настолько положительной, что уже в начале 2011 года кеды поступили в продажу.

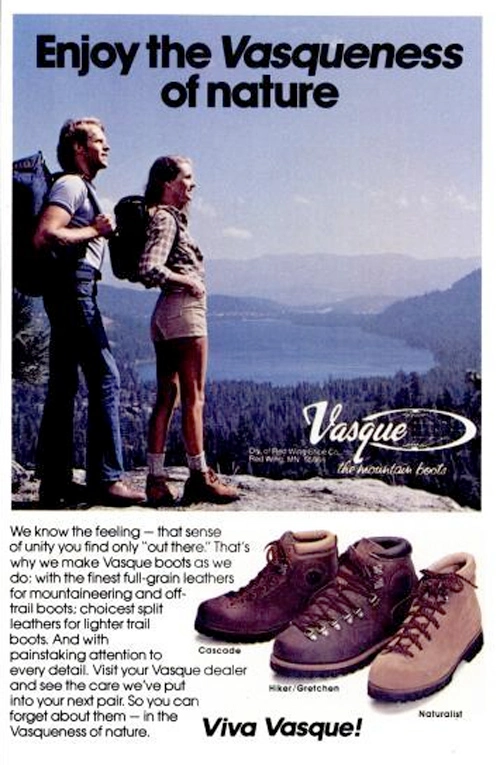

Спустя пару лет кеды японского производства добавляет в свою коллекцию Anachronorm. Весной 2014 года похожие появляются у the Hill-Side. В то же время рождается Doek. В начале этого года за обычные кеды взялся Джон Лофгрен, проживающий в Японии американец, известный каноническими рабочими сапогами. Наконец, на прошедшей на прошлой неделе выставке (сapsule) в Нью-Йорке свою версию знаменитого силуэта представили канадцы из Naked & Famous. И если все предыдущие компании смело можно называть нишевыми, то последняя продаётся в сотне магазинов по всему миру.

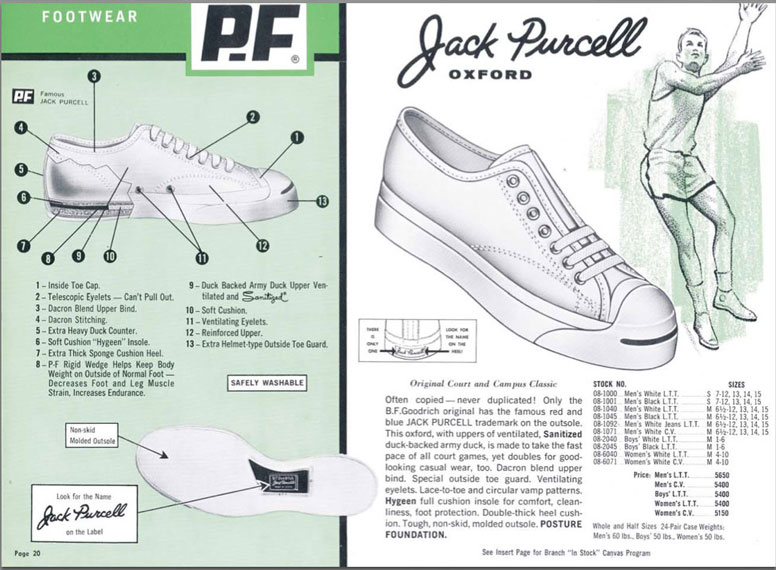

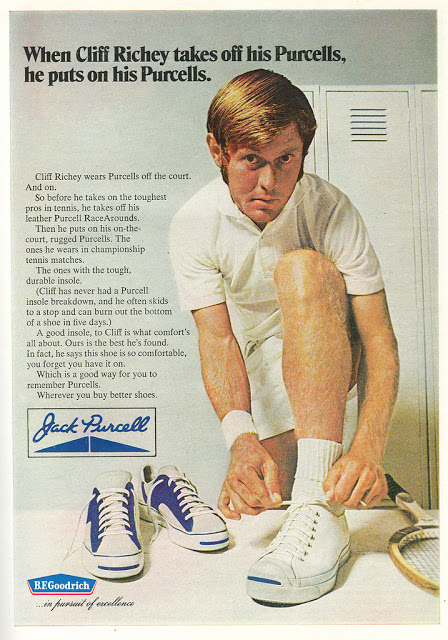

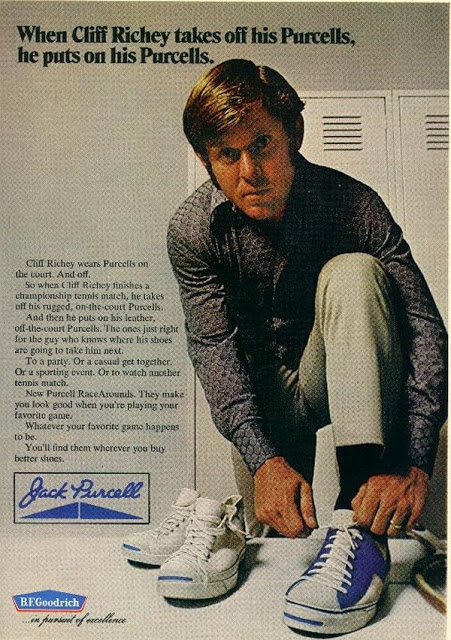

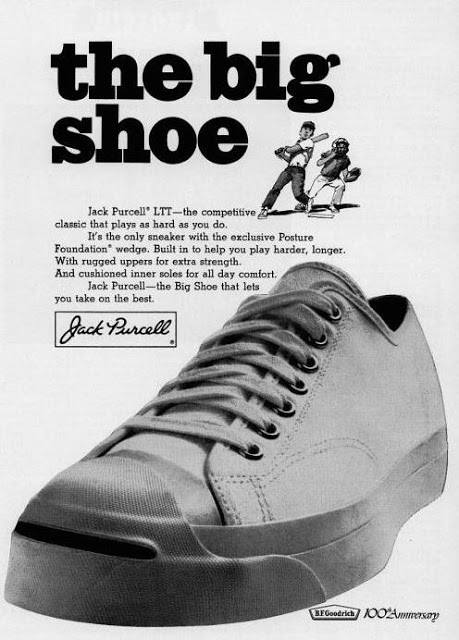

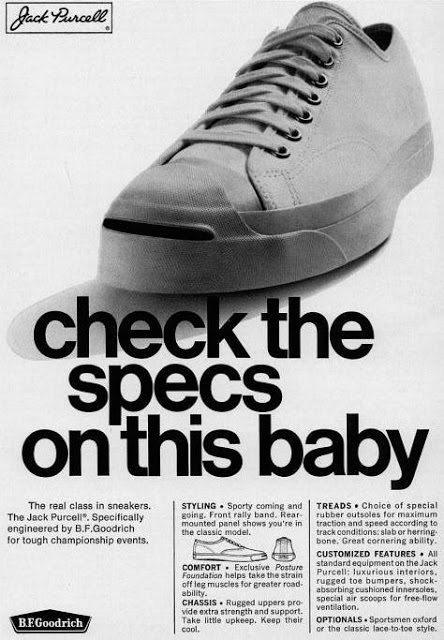

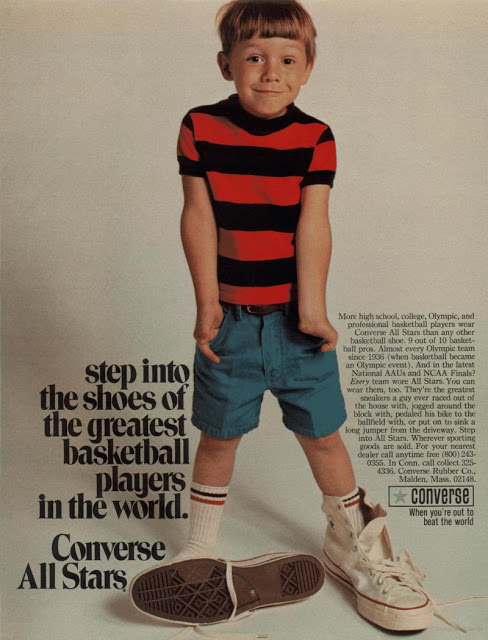

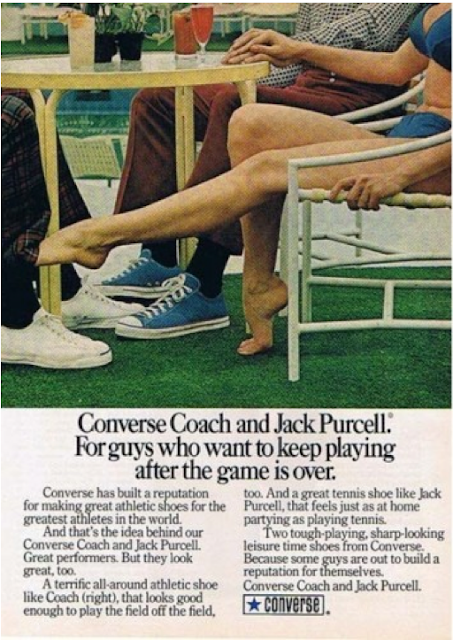

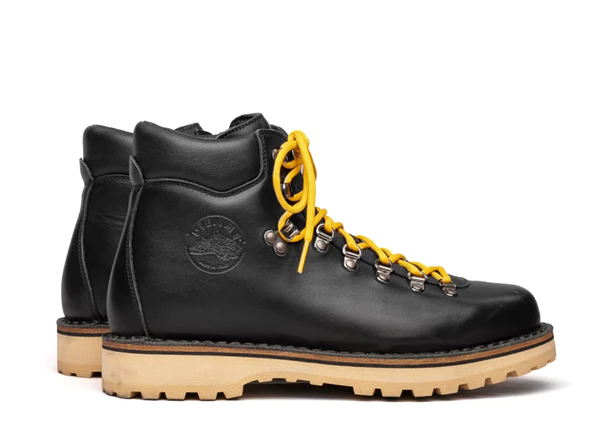

Помимо того, что кеды всех перечисленных брендов производятся в Японии, их объединяют схожие формы, вдохновлённые классическими силуэтами вроде Chuck Taylor, Jack Purcell и Center Hi. К тому же, все они изготовлены методом вулканизации, когда подошва крепится к верху за счёт химической реакции, протекающей в печи при температуре около 120°-130° в течение 70 минут. Более того, интернет-магазины, в которых представлена обувь этих брендов, часто предупреждают, что японские кеды идут на полразмера больше обычных. Вполне возможно, что всё это простые совпадения. Но более вероятной мне кажется версия о том, что Shoes Like Pottery, Anachronorm, the Hill-Side, Doek, John Lofgren, а теперь ещё и Naked & Famous производятся на одной и той же фабрике MoonStar.

Кроме MoonStar в Японии существует всего две фабрики, обладающие мощностями для производства обуви методом вулканизации. Одна из них принадлежит Asahi Shoes, так же как и MoonStar базирующейся в Куруме, префектура Фукуока и отвечающей, например, за производство японского бренда Sols. Другая — компании Nichiman из Хиросимы, префектура Тюгоку. Официально подтверждено, что Doek изготавливаются на фабрике MoonStar. Что касается Anachronorm и the Hill-Side, то, если внимательно осмотреть их подошву, то легко заметить одинаковую полоску “MADE IN JAPAN” — точно такую же, как на подошве Shoes Like Pottery. Остаются John Lofgren и Naked & Famous, о которых сложно что-то сказать наверняка, но учитывая опыт других брендов, было бы логичным предположить, что и они, в свою очередь, тоже обратились к MoonStar.

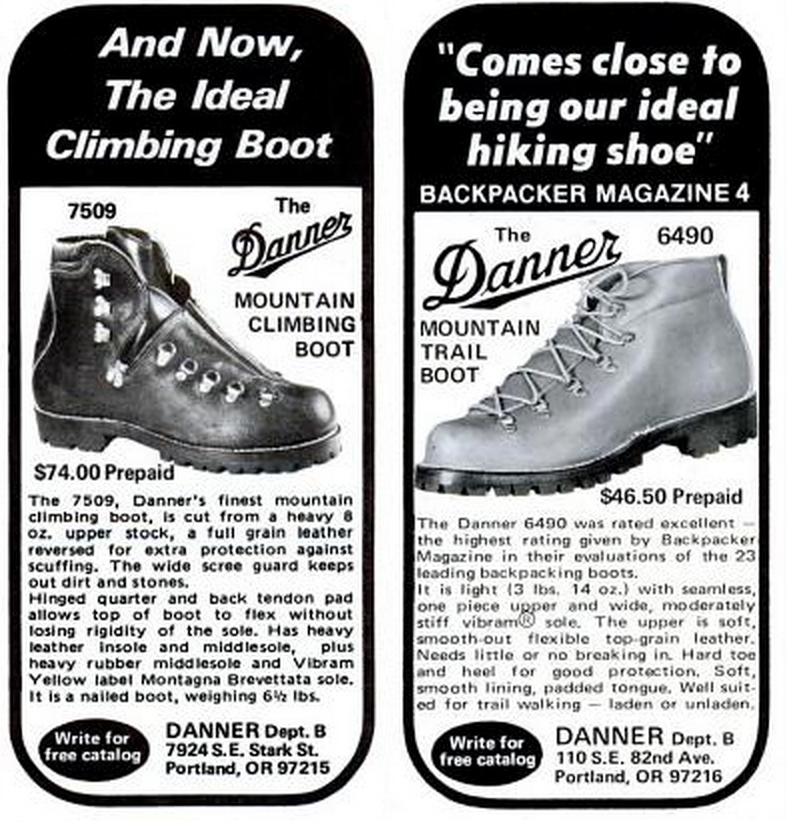

Однако в отрыве от того, что различные бренды предположительно заказывают кеды у одного и того же производителя в Японии, в чём заключается их преимущество по сравнению с Converse, Vans, Sperry и другими, чьи аналоги не только пользуются большей популярностью, но и стоят в 2—3 раза дешевле? Основной процесс производства и тех, и других выглядит приблизительно одинаково. Готовую верхнюю часть кроссовка загибают вокруг внутренней части подошвы (то, на чём впоследствии лежит стелька). Затем по контуру натягивают ленту из ещё мягкой резины, загибая её вниз на подошву. Верхняя часть, таким образом, оказывается зажата между стелькой и лентой. После этого приклеивают нижнюю часть подошвы (то, чем мы наступаем на различные поверхности), дополнительно закрепляя верх и низ ещё одной лентой. Наконец, вулканизация: готовый кроссовок помещают в печь, где при температуре около 120°-130° в течение 70 минут протекает химическая реакция, в результате которой, во-первых, все резиновые части (внутренняя подошва, внешняя подошва и две скрепляющие ленты) фактически становятся единым целым и, во-вторых, резина приобретает замечательные свойства прочности и эластичности at the same damn time.

Таким образом изготавливаются и Vans, и Shoes Like Pottery. Та же MoonStar помимо японской фабрики имеет завод в Китае, где процесс производства обуви на вулканизированной подошве поставлен на поток. Разница кроется в мелочах. Во-первых, материалы. MoonStar разрабатывает собственные резиновые смеси для достижения наилучших свойств материала в процессе вулканизации, что, в свою очередь, должно обеспечивать повышенный комфорт в процессе носки и увеличенный срок службы. Во-вторых, подобно процессу производства первоклассных оправ для очков из ацетилцеллюлозы MoonStar вырезает необходимые части из цельного листа резины вместо того, чтобы заливать её в формы. В-третьих, контроль качества и этические нормы, чёткое соблюдение которых гарантировано в Стране восходящего солнца.

Цены на кеды различных брендов, изготовленные на фабрике MoonStar в Японии, находятся на уровне около $150 за пару и различаются главным образом в зависимости от используемых материалов верха. Например, самые простые Shoes Like Pottery обойдутся в $135 + $33.95 за доставку в END.. Doek идут в ту же стоимость, но найти их гораздо сложнее. Особенно с доставкой в Россию: $185 CAD + $50 CAD за доставку в Lost & Found, ¥12 960 с запросом по электронной почте в Good Weaver или на удачу у других японских ритейлеров. Зато в Doek используется каcури (kasuri) — плотная ткань, до сих пор изготавливаемая на старинных станках в Куруме и окрашиваемая вручную натуральным индиго. Наибольшее разнообразие материалов и расцветок, само собой, предлагает the Hill-Side: от $150 за слипоны из шамбре и канваса до$225 за высокие кеды из донегал твида, созданного на заказ ирландцами из Molloy & Sons. Ещё дороже ($245 в Self Edge) обойдутся John Lofgren, однако каких-либо причин помимо эксклюзивности я для этого не вижу.

На мой взгляд, учитывая японское производство и потенциальные преимущества хорошей резины и вулканизации по всем правилам, стоимость выглядит вполне оправданной. Те же Common Projects переоценены гораздо значительнее, несмотря на использование кожи. С другой стороны, этим летом я сменил свои старые “плимсолы” на базовые Jack Purcell, и пока полёт нормальный.